喉の力が抜けて、いい声になりたい!

こんにちは、アン ヴォーカルスクールの浅井のぞみです。

この人の声かっこいいな きれいだな 聴いていて心地いいな ずっと聴いていたいな と思う声は、決して力んで出してない感じなのに鳥肌が立つような響き。

「あんな風に歌えたら気持ちいいだろうな」と憧れますよね。

「大きい声を目指すのではなく、響く声を目指す」

今回は響きを作りながら、結果として「喉の力抜けた」と思えるような練習方法をご紹介していきます。

他の方法を知りたい方は、こちらのブログもどうぞ。

●喉の力を抜くのは「頬」!?新しい方法を発見!

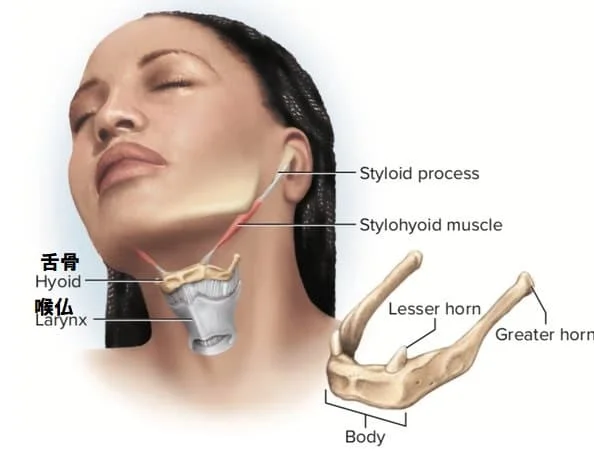

●喉の力を抜くのは、舌骨がカギ

↓実際のレッスンで軟口蓋について指導しています。

響く声をつくるのはどこ?

では、

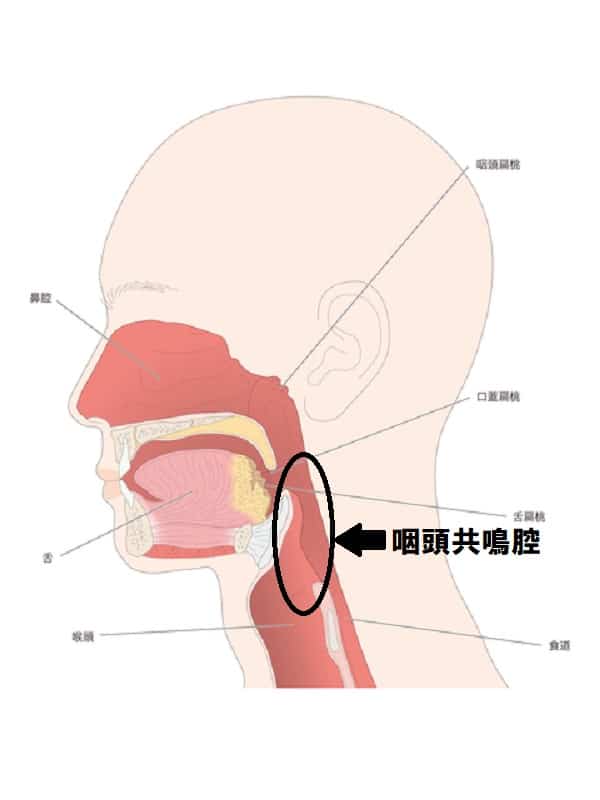

咽頭とというのは、声帯から喉頭蓋という部分の間で、咽頭共鳴腔と言います。

咽頭共鳴腔は、歌声フォルマントと言って、ここの周波数を上げると遠くに響く声になります。

またこの咽頭のスペースが広いと、喉が開いたという感覚になります。

舌骨を下げるとその感覚がつかめますよ。

☞舌骨の下げ方についての説明は、詳しくはこちらにありますのでご覧ください。

軟口蓋の動きをマスターせよ

次は、軟口蓋の働きについてご説明します。

響きを保ちながらも、言葉をクリアに発音するためには、軟口蓋の使い方が最も重要です。

また、軟口蓋が上手く使えるようになると、喉の力も抜けやすくなります。

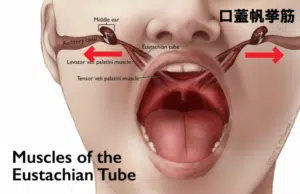

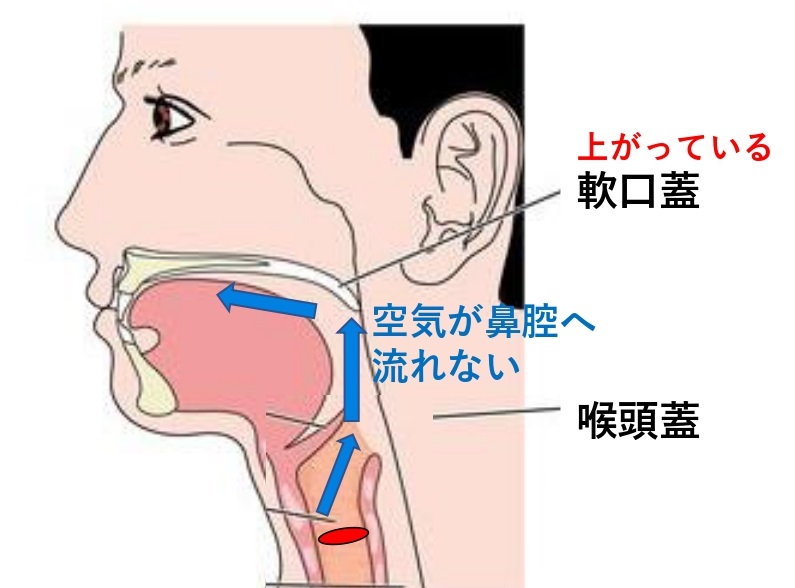

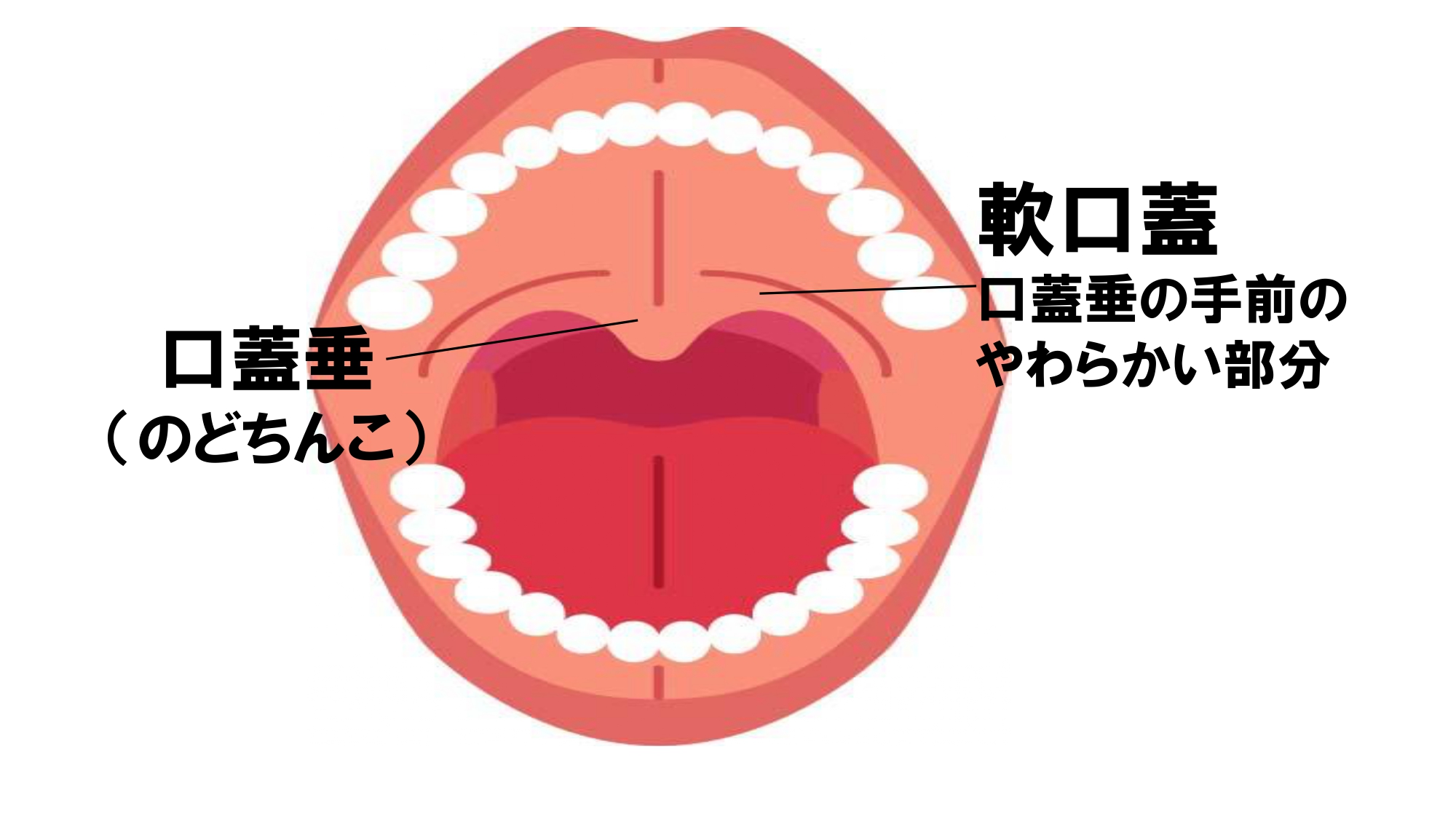

【画像①】

軟口蓋とは、食べたものが鼻の方へ流れていかないようにするための蓋で、持ち上がると鼻と喉をつなぐ道がふさがれます。

| 軟口蓋 | 鼻と喉の間 | 共鳴 | 声質 |

| 上がる | 閉じる | 口腔 共鳴 |

クリア |

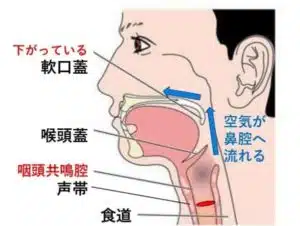

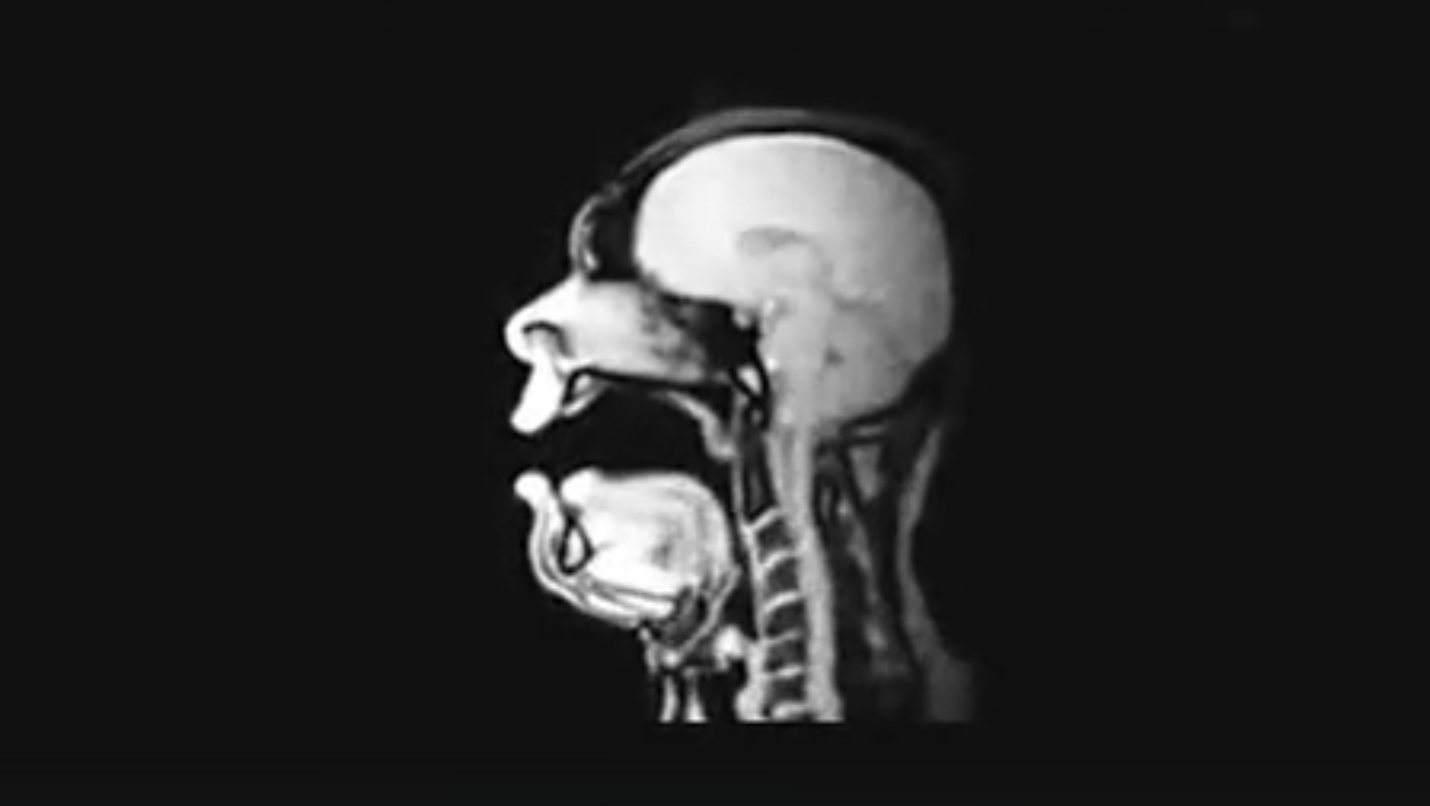

【画像②】

軟口蓋は下がると、鼻と喉の間の通り道ができ、鼻の方へ空気が抜けていきます。

声は鼻声になったり、こもったりします。

| 軟口蓋 | 鼻と喉の間 | 共鳴 | 声質 |

| 下がる | 開く | 鼻腔 共鳴 |

こもる 鼻声 |

声を当てるとはどういうことか?

ボイトレを受けていると、「声を頭へ響かせるように」、「鼻へ響かせて」と言われることがあると思います。

ちょっと理屈っぽいことを言うと、実際は「頭に共鳴腔はない」「鼻へ響かせると鼻声になる」のです。

私の見解では「本当は軟口蓋に響かせていることだけど、軟口蓋が上がっていると鼻や頭に響いてる感覚になるよ」ということだと思います。

「頭に響かせる、当てる」といわれるのは、軟口蓋を目一杯上げて声を出すと、頭に突き抜けていくような感覚になるから。

それと、鼻の前でなく鼻の後ろに響いている感じがする時には、鼻声になっていないと思います。

軟口蓋が上がるため、鼻へ空気がほとんど流れません。

ついでにお話すると、舌を後ろに目一杯引っ込めて声を出すと、うなじに響いてるような感覚になります。

「いや違うよ。『頭に』とか『うなじに』というアドバイスで声が出しやすくなったし、触ると振動している」

そう思う方は、自分のやりやすい方法で練習していただければOKなので、今回の私の理屈っぽい話は聞き流してくださいね!

でも、ボイストレーナーに言われても「イマイチよくわからない」という場合、解剖学上・理論上の観点では、何かしらの矛盾があることが多いです。

(触ると伝わってくる振動は、共鳴ではなく「共振」という骨に音の振動が伝わっている現象です。)

感覚的なイメージは「その人がそう感じた」というだけですから。

イメージで分からなければ、実際に身体の動きで掴んでいく方が早道ですので、わからなくてもどうぞ気にしないでください。

つまり、

「軟口蓋を上げる練習をしていくと、結果として頭に響いたり、鼻に響いたりする感覚になる」ということなのです。

ですから、とにかく軟口蓋を上げる練習をしていけば大丈夫です!

どうやって軟口蓋を上げるの?

それでは、難しい説明はここまでにして、軟口蓋を上げる練習をやっていきましょう。

鼻をつまんで、「マーマー」と言ってください。

鼻をつまんで、「マーマー」と言ってください。

何も考えないで言うと、鼻声になるでしょう。

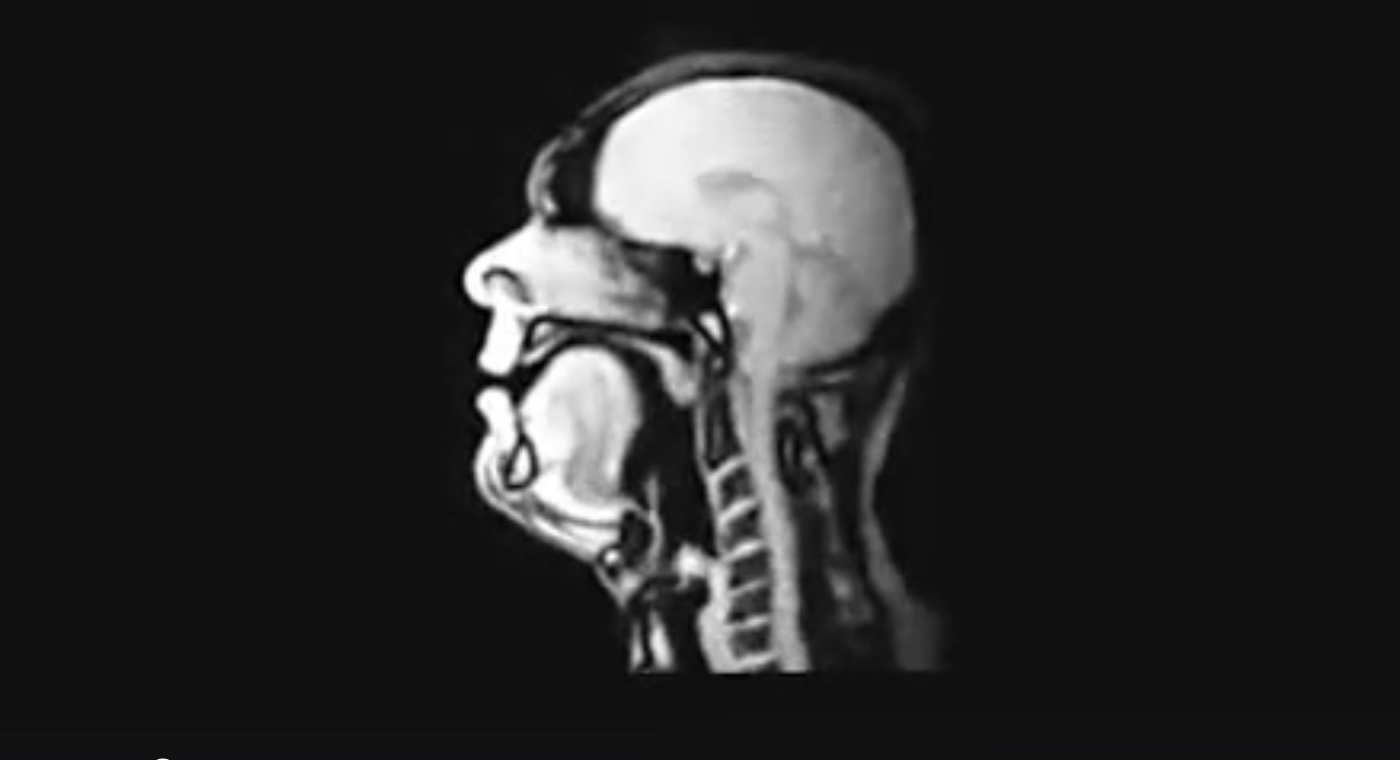

これは、先ほどの【画像②】のような軟口蓋が下がっている状態です。

次に、軟口蓋がどこか身体で確認してみましょう。

うがいの時のようにガラガラと言ってみてください。

そのガラガラと鳴った部分が軟口蓋です。

うがいの時には、水が鼻の方へ抜けないように軟口蓋が上がります。

その感覚のまま、鼻をつまんでもう一度「マーマー」というと、先ほどより鼻声が改善されてはいないでしょうか。

まだ、鼻声っぽさが抜けない方は、上の歯が見えるくらい頬を上げながら、ビックリしたように息を吸います。

注意しないといけないのは、ビックリと思うと肩や胸が上がりやすいです。

慣れてきたら方や胸が動かないように、腹筋を張りながら練習してくださいね。

では、もっと軟口蓋を上げられるように練習していきましょう。

鼻をつまみながら「マァーマァーマァーマァー」を、できるだけ高い声で言います。

子音のMの時には鼻に空気を抜きますが、母音のァーの時に軟口蓋を意識して鼻にかからないようにしながら、上あごを開けて声を出します。

軟口蓋を上げて声を出せるようになると、喉が軽くなった感覚になり、声が出しやすくなってくると思います。

次は応用で、母音をイに変えたり、子音をNに変えたりしてみましょう。

「マァーマァーマァーマァー」→「ミィーミィーミィーミィー」

「ナァーナァーナァーナァー」→「二ィー二ィー二ィー二ィー」

下の画像のように、イの母音では舌の奥を上げると出しやすくなります。

【アの母音】

【イの母音】

【イの母音】 本来、母音は舌のフォームで変わるものなので、その母音に合った舌のフォームも覚えていくと、喉の力が入らず歌えるようになっていきます。

本来、母音は舌のフォームで変わるものなので、その母音に合った舌のフォームも覚えていくと、喉の力が入らず歌えるようになっていきます。

こちらについては、また別の機会に詳しく書いていきますね。

軟口蓋を上げながら、鼻に抜くテクニック

上級者になると、軟口蓋を上げて鼻声にならないようにしながら、鼻腔にも空気が流すことができるようになります。

両立するなんてできるの!?となんだか話がこんがらがってきましたが。

そのような音色は、「○○が」の時の「が」とか、英語の「~ing」、「ウ」や「オ」の母音でも使います。

つまり、自分の喉の力が入らず、響きをアップしていくために大切なことは、

「軟口蓋を上げて鼻声にならない声」

「軟口蓋を下げて鼻に抜く声」

まずは、その違いをはっきり区別して出せるようにしていくことです。

その使い分けができるようになれば、軟口蓋を上げて鼻腔を完全にふさがないようにしながら、鼻腔にも響かせることができるようになります。

そして、音程や言葉によって、鼻腔だけにいったり、軟口蓋だけを使ったり、両方使ったりと、響きの場所を変化させていくことができるようになります。

そうすると、自分の欲しい音色も思いのまま!!

表現豊かな歌が歌えるということです!

例)

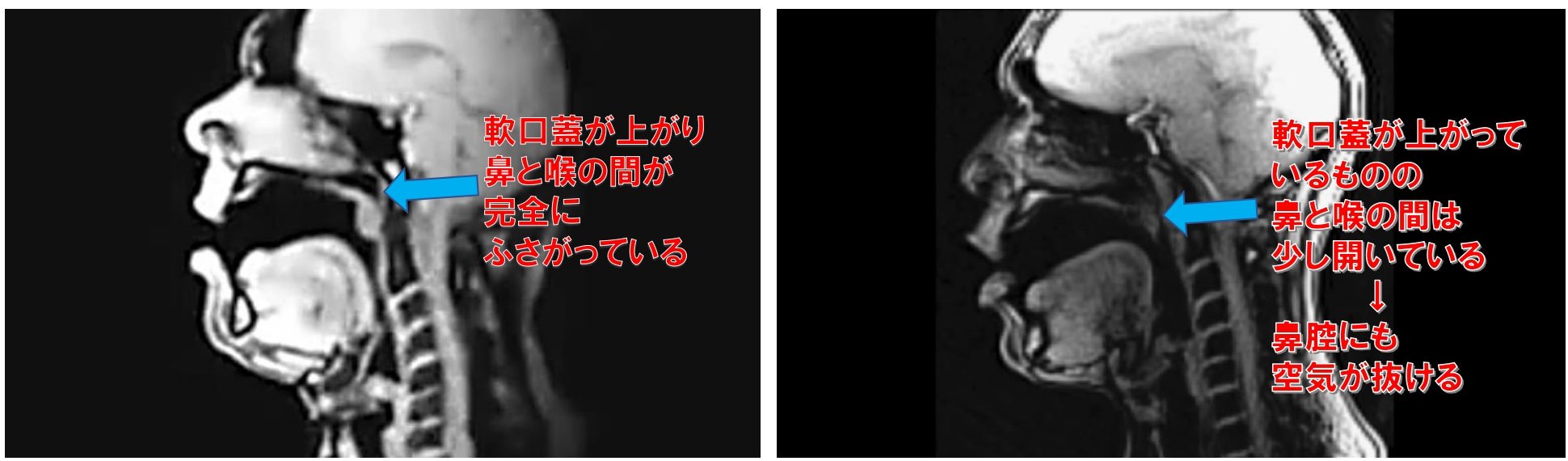

下の画像は、いずれも「オ」の母音。

クラシックの太い出し方で、右がロック、ポップスの鋭い出し方です。

ロックやポップスでは、軟口蓋を上げながら鼻腔へも空気を流した時の「ウ」「オ」の音色が丁度いいです。

また、軟口蓋を上げながら鼻腔にも抜いていくテクニックは、地声からミドルボイスにいくときにも意識するとチェンジが楽に通過できるようになりますよ!

なかなか軟口蓋が上がらないという方は、先に頬の筋肉の硬さを緩めてから軟口蓋の練習してください。

☞「喉に力が入る原因は、頬かも!?」

※軟口蓋と舌との関係については、こちらのブログに詳しく書いてあります。

☞『声が楽!地声で高音も出る!こもる声の解決法』

一般的に、ボイトレで起こりやすい問題とは?

他のスクールに通っていた生徒さんで、私のレッスンを受けに来た方で最も多い悩みは、

「出したい声をどうやって出すのかわからない」ということが多いです。

それは、自分の思い込みと実際に身体で起こっていることが違っているために、混乱が起こっています。

「なんとなくここに響いてる感じ」という、感覚だけに頼った練習、

「手本の声が力強く聴こえるから、力を入れないといけない」というような、聴こえ方だけで判断すること、

それと、実際に身体で起こっていることとが、一致していないのです。

ボイストレーナーから言われる感覚がなかなかつかめないという場合には、「その練習は身体の構造上、理にかなっている練習方法なの?」という視点で、一度考えてみることが大切かなと思います。

◆このブログを書いた浅井のぞみのレッスンを受けてみたいという方はこちら

☞発声改善専門ボイストレーニング

☞洋楽発声コース

早くいつもの日常が戻りますようにお祈りしています。

では、また!