こんにちは、アンヴォ―カルスクールの浅井です。

久々の更新になってしまいました。

8月は、20件近くの生徒さんの体験レッスンをやらせていただきまして、大分忙しくしておりました。

夏休み限定のレッスンの多数のお申込みありがとうございました。

新しい生徒さんのレッスンをやらせていただく機会が多いと、色んな声になりたい人がいて、同じアドバイスをしても色んな受け止め方があり、それぞれの方がわかる伝え方ができようにすることの難しさ、重要性を改めて痛感します。

ましてや、今はオンラインが多いので、そこでの聴こえ方や伝え方も神経を使いながら、勉強させてもらっている毎日です。

さて、今回のテーマは

「喉が締まるから、力を抜く」それって正解?です。

一瞬、「はあ??そりゃそうでしょ」と思う方も多いかと思います。

喉の力が入るから、抜く。

リラックスしないと・・・

それって当たり前でしょう?って。

では、のどが締まってるから、力が入るっていうのは、

「ダラーンと力を抜けば、喉が開いて楽に声が出る」ってことでしょうか?

それで本当に力強い声が出せるのか・・・・

ドンドン突き詰めていくと、よくわからなくなってきましたね。

ところで、喉ってどこのこと?

では、皆さんは喉といわれてどこをイメージしますか?

・ごっくんとするあたり?

・あごのすぐ下?

・声が出る辺り?

・口の奥?

・首の付け根辺り?

色んな人が色んなイメージを持つと思いますが、こう考えてみると意外と幅が広いですね。

また、「喉」というと、口の下から首の付け根の範囲全体をイメージされる方も多いと思います。

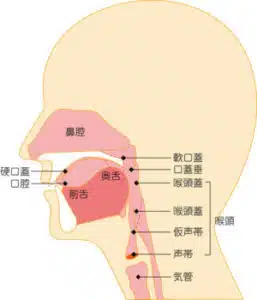

本当は、「喉」は、舌骨・甲状軟骨・輪状軟骨という骨や、声帯・喉頭蓋・軟口蓋と、それらを結ぶ筋肉と神経が集合したもので、一つの「塊」ではないのです。

喉にある筋肉は、それぞれ別の役割、バラバラの動きをしていて、沢山の歯車が絡み合って声の音色や音程を変えています。

ですから、喉を一つの塊としてイメージして、全部をだらーんと力を抜いてしまうと、当然声が出なくなってしまうのです。

喉の筋肉の動きを、どこかが邪魔している

たとえば、「このジャガイモが30個入ったビニール袋を運んでください」と言われたとします。

でも、すでに片手にはスイカを持っていたとしましょう。

スイカを持ちながら、ジャガイモ30個を持つのは苦しいし、辛いですね。

でも、スイカをその辺においてジャガイモだけを運ぶのなら、そんなに大変ではないですよね。

声の場合も、喉が苦しいと思った時には、先ほどのスイカのようにいらない筋肉を手放し、必要な筋肉を使えるようになると上手く出るようになります。

本来使うべき筋肉が使われたら、結果として楽なので「力が抜けた」という感覚になります。

どこにも力が加わっていないのとは違います。

喉に力が入るから、「ダラーンと脱力すればいい」という簡単なことじゃないのです。

喉の動きを邪魔している犯人を突き止めろ!

では、「喉の動きを邪魔している身体の部位や筋肉」を具体的に考えていきましょう。

①耳の裏・耳の下のコリ

耳の後ろ、耳の下部分を押してみると、痛みを感じませんか?

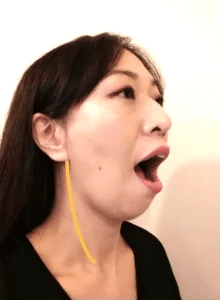

ここには胸鎖乳突筋(写真の黄色いライン)という、鎖骨辺りまで伸びている筋肉があります。

この筋肉の硬さによって、顎が後ろに引っ込んでいたり、喉仏が後ろに入ってしまったりします。

この筋肉が硬いということは、声を出す前から喉が詰まっている状態なのです。

この筋肉が硬いということは、声を出す前から喉が詰まっている状態なのです。

ですから、この筋肉が硬いままでは、たくさん発声練習をしたところで、声がよくなることはあまり望めません。

胸鎖乳突筋を緩める方法

●耳の後ろ、耳の下をよくほぐす。

●首が前に出ないようにする。

●顎を少し前に出して、首の後ろを伸ばす。

●喉仏を前に引っ張る。

最後の喉仏を前に引っ張るのは、力加減や手の入れ方などに方法があるので、ボイストレーナーの指導してもらいながらやるのがおすすめです。

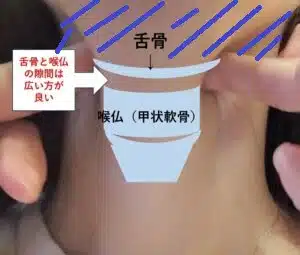

②舌骨の上の筋肉のコリ

舌が普段から下がりがちな方は、舌骨の上と下の筋肉が硬いです。

ここが硬いと、喉仏が常に上がってしまい、平べったい声やキンキンした声になりやすいです。

舌骨上筋群を緩める方法

●顎と舌骨の間をほぐす。

●舌を出して発声をする。(舌のストレッチ)

●舌を上げて歌う。(舌の筋トレ)

舌骨が下げられるようになると、声量が増え、太く深く響く声になります。

地声から裏声へのひっくり返りが起こりにくくなります。

③頬の筋肉のコリ

みなさんは、寝ているときに食いしばりしていらっしゃいますか?

自分ではそういう自覚がなくても、知らず知らずのうちに食いしばっているそうです。

それを証拠に、前歯をカチッと噛み合わせると、奥歯はかみ合わなくなりますよね。

歯が生え始めたころは、前歯も奥歯も同じ長さなのですが、食いしばりによって奥歯が削れて短くなってしまっているそうなんですよ。

頬にあるの咬筋という筋肉が、硬くなっていると思うので、ここはよくほぐしてください。

頬骨の下のへこみ部分のしこりは、筋肉のコリなので、ここがふにゃふにゃになるまでほぐすようにします。

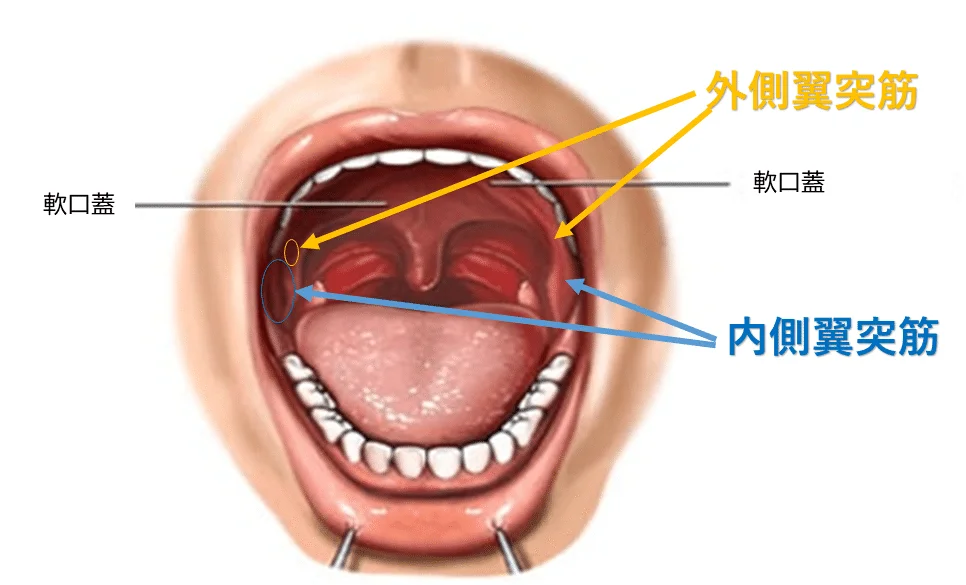

咬筋に痛みを感じる方は、赤のラインの筋肉も硬くなることで、喉が常に詰まった状態になります。

このままでは、喉の力をどんなに抜こうとしても抜けませんので、まずは咬筋をゆるめることです。

顔の外側の咬筋と合わせて口の中にある内側翼突筋も、声のガサガサの大きな原因となります。

頬の筋肉を緩める方法

●頬骨の下のゴリゴリがなくなるように、強めの力でほぐす。

●口の中に指を入れて、内側翼突筋をほぐす。(上の一番奥の歯と下の一番奥の歯から、喉側にある縦のスジ)

●口の中に指を入れて、外側翼突筋をほぐす。(頬骨と上の歯茎の間にある隙間)

↓内側翼突筋については、こちらの動画で解説しています。

まとめ

喉に力が入ってしまう根本の原因は、喉にあるわけではないということなんです。

喉の力を抜くには、自分の身体の「どこが硬いか?」を知ることが大切なんですね。

ちょっと難しいなあ・・・と思った方もいらっしゃるかも知れません。

「何をどうすればいいか」それがわかれば、どなたでもまだまだ声が変わります!!

もっと詳しいトレーニングを知りたい方は、是非体験レッスンをお申込みください。